Ein französischer Soldat gräbt im ägyptischen Sand und stößt auf einen dunklen Steinbrocken. Was zunächst wie Schutt aussieht, entpuppt sich als einer der bedeutendsten archäologischen Funde aller Zeiten. Der Stein von Rosetta öffnete der Menschheit ein Fenster in eine 3000 Jahre alte Zivilisation – und das durch einen glücklichen Zufall im Jahr 1799.

Ein Stein, drei Sprachen – ein Durchbruch

Du kennst das Gefühl, wenn du einen Text in einer fremden Sprache liest und nur Bahnhof verstehst. Genau so ging es Forschern jahrhundertelang mit den ägyptischen Hieroglyphen. Die rätselhaften Zeichen zierten Tempelwände und Papyri, doch niemand konnte sie entschlüsseln.

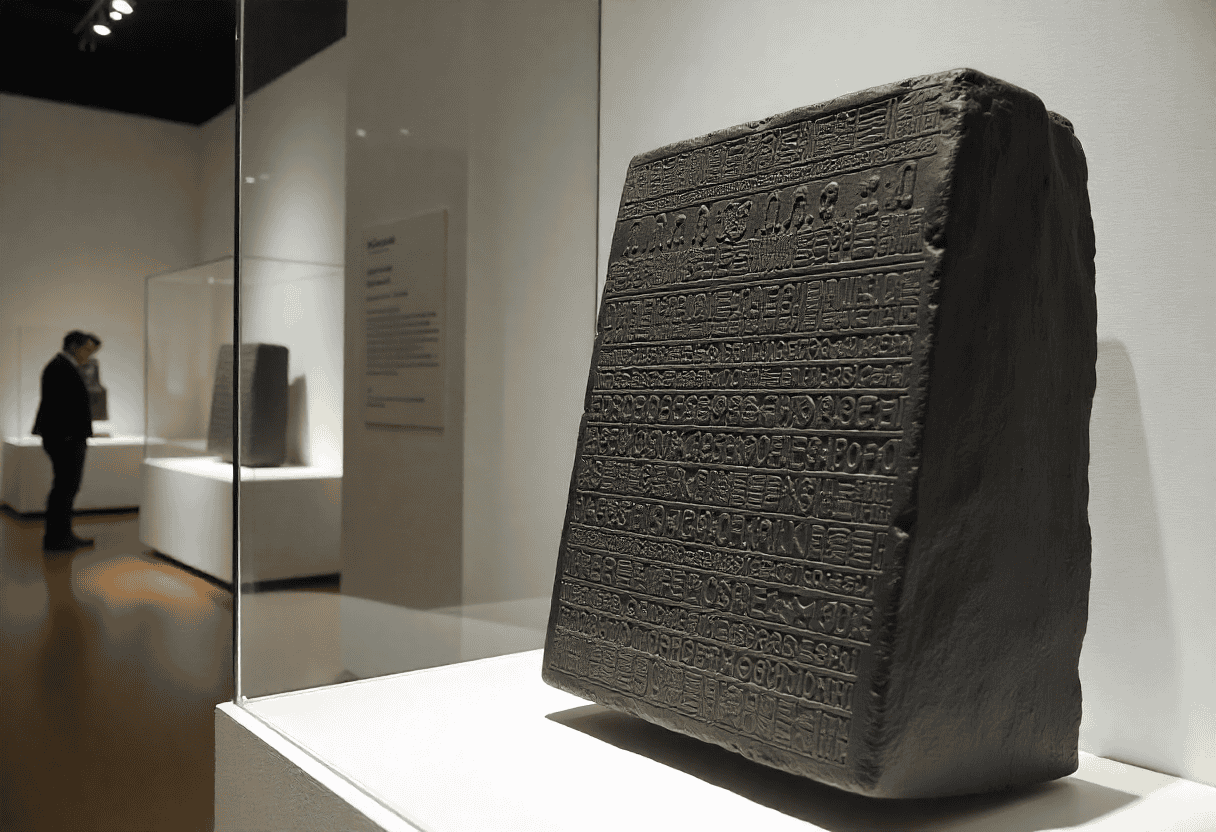

Der Stein von Rosetta änderte alles. Auf der 112 Zentimeter hohen und 75 Zentimeter breiten Granodiorit-Stele steht derselbe Text in drei verschiedenen Schriften: in Hieroglyphen, in demotischer Schrift und auf Altgriechisch. Das war der entscheidende Schlüssel – denn Griechisch konnten die Gelehrten lesen.

Die Hieroglyphen dienten religiösen Zwecken und waren der Priesterschaft vorbehalten. Die demotische Schrift war die Alltagssprache der Ägypter. Griechisch fungierte als Verwaltungssprache, da Ägypten damals unter ptolemäischer Herrschaft stand – den Nachfolgern Alexanders des Großen.

Napoleon und die Zufallsentdeckung

Im Juli 1799 marschierten französische Truppen unter Napoleon durch Ägypten. Der Feldzug sollte den britischen Einfluss schwächen und Frankreich neue Kolonien verschaffen. Doch Napoleon brachte nicht nur Soldaten mit – auch 160 Gelehrte begleiteten die Expedition.

In der Hafenstadt Rosetta, dem heutigen el-Rashid, verstärkten französische Soldaten eine alte Festung. Der Ingenieur Pierre-François Bouchard beaufsichtigte die Arbeiten, als seine Männer auf den dunklen Steinblock stießen. Bouchard erkannte sofort: Das war kein gewöhnlicher Bauschutt.

Die verschiedenen Schriften auf dem Stein fielen ihm auf. Er meldete den Fund seinem Vorgesetzten, und schnell wurde klar, dass hier etwas Außergewöhnliches zu Tage getreten war. Der Stein wechselte von Hand zu Hand, bis er schließlich bei den französischen Gelehrten landete.

Der junge Champollion und sein Genie

Jean-François Champollion war erst 32 Jahre alt, als er 1822 den Code der Hieroglyphen knackte. Der französische Sprachwissenschaftler hatte schon als Kind außergewöhnliche Fähigkeiten gezeigt. Mit 16 sprach er bereits über ein Dutzend Sprachen, darunter Arabisch, Hebräisch und Koptisch.

Champollion verfolgte einen anderen Ansatz als seine Kollegen. Während andere die Hieroglyphen für reine Bilderschrift hielten, erkannte er, dass sie auch Laute darstellten. Der Durchbruch gelang ihm bei den Namen von Herrschern wie Ptolemaios und Kleopatra, die in ovalen Ringen – den sogenannten Kartuschen – standen.

Durch den Vergleich der griechischen und hieroglyphischen Versionen konnte er Buchstabe für Buchstabe die Bedeutung ableiten. Am 14. September 1822 stürmte er zu seinem Bruder und rief: „Je tiens l’affaire!“ – Ich hab’s! Dann brach er vor Erschöpfung zusammen.

Was der Stein tatsächlich erzählt

Der Inhalt des Steins ist weniger spektakulär als seine Entdeckungsgeschichte. Es handelt sich um ein Dekret von 196 vor Christus zu Ehren des 13-jährigen Pharaos Ptolemaios V. Die Priester von Memphis listen darin die Wohltaten des jungen Königs auf – Steuererlässe, Tempelreparaturen und die Freilassung von Gefangenen.

Das Dekret sollte in allen Tempeln Ägyptens aufgestellt werden. Daher die drei Sprachen: Jeder im Land sollte die königlichen Verdienste verstehen können, egal ob Priester, einfache Ägypter oder griechische Beamte.

Der heute bekannte Stein ist nur ein Fragment. Das ursprüngliche Monument war vermutlich etwa zwei Meter hoch. Oben stand wahrscheinlich eine Darstellung des Pharaos vor den Göttern. Von diesem Teil ist nichts erhalten geblieben.

Der Kampf um das Erbe

Als Napoleon 1801 in Ägypten kapitulierte, wollten die Briten alle französischen Funde konfiszieren. Die Gelehrten wehrten sich vehement. Sie drohten, lieber ihre Aufzeichnungen zu verbrennen, als sie herauszugeben.

Ein Kompromiss wurde gefunden: Die Franzosen durften ihre Notizen behalten, mussten aber die Originalobjekte abgeben. Der Vertrag von Alexandria regelte die Übergabe. Seit 1802 steht der Stein von Rosetta im British Museum in London – sehr zum Ärger der Ägypter, die ihn gerne zurückhätten.

Der französische General Jacques-François Menou hatte versucht, den Stein als sein „Privateigentum“ zu deklarieren. Die Briten ließen sich davon nicht täuschen. Heute ist er eines der meistbesuchten Exponate im British Museum, mit über sechs Millionen Besuchern jährlich.

Ein Name wird zur Metapher

Der Begriff „Rosetta Stone“ hat längst die Archäologie verlassen. Überall dort, wo ein Schlüssel zur Entschlüsselung gefunden wird, fällt dieser Name. Ob in der Linguistik, der Kryptografie oder sogar der Softwareentwicklung – die Metapher ist universell geworden.

Die NASA nannte ihre Kometen-Mission „Rosetta“, weil sie die Geheimnisse der Entstehung unseres Sonnensystems entschlüsseln sollte. Sprachlern-Software trägt den Namen ebenso wie Programme zur Übersetzung alter Texte.

Das Vermächtnis eines Steins

Mit 760 Kilogramm ist der Stein von Rosetta kein Leichtgewicht. Doch sein wahrer Wert liegt nicht in seinem Gewicht oder dem Material Granodiorit. Er öffnete den Zugang zu einer ganzen Zivilisation.

Dank Champollions Durchbruch können wir heute die Geschichten der Pharaonen lesen, ihre Träume und Ängste verstehen, ihre Erfolge und Niederlagen nachvollziehen. Tausende von Tempeln, Gräbern und Papyri gaben ihre Geheimnisse preis.

Die moderne Ägyptologie begann mit diesem einen Stein. Ohne ihn wären Namen wie Ramses, Nofretete oder Tutanchamun stumme Schatten geblieben. Stattdessen kennen wir ihre Geschichten, als hätten wir sie persönlich gekannt.

Ein französischer Soldat grub nach Steinen für eine Festung und fand stattdessen den Schlüssel zu einer untergegangenen Welt. Manchmal liegt das Außergewöhnliche direkt vor unseren Füßen – man muss nur genau hinschauen.