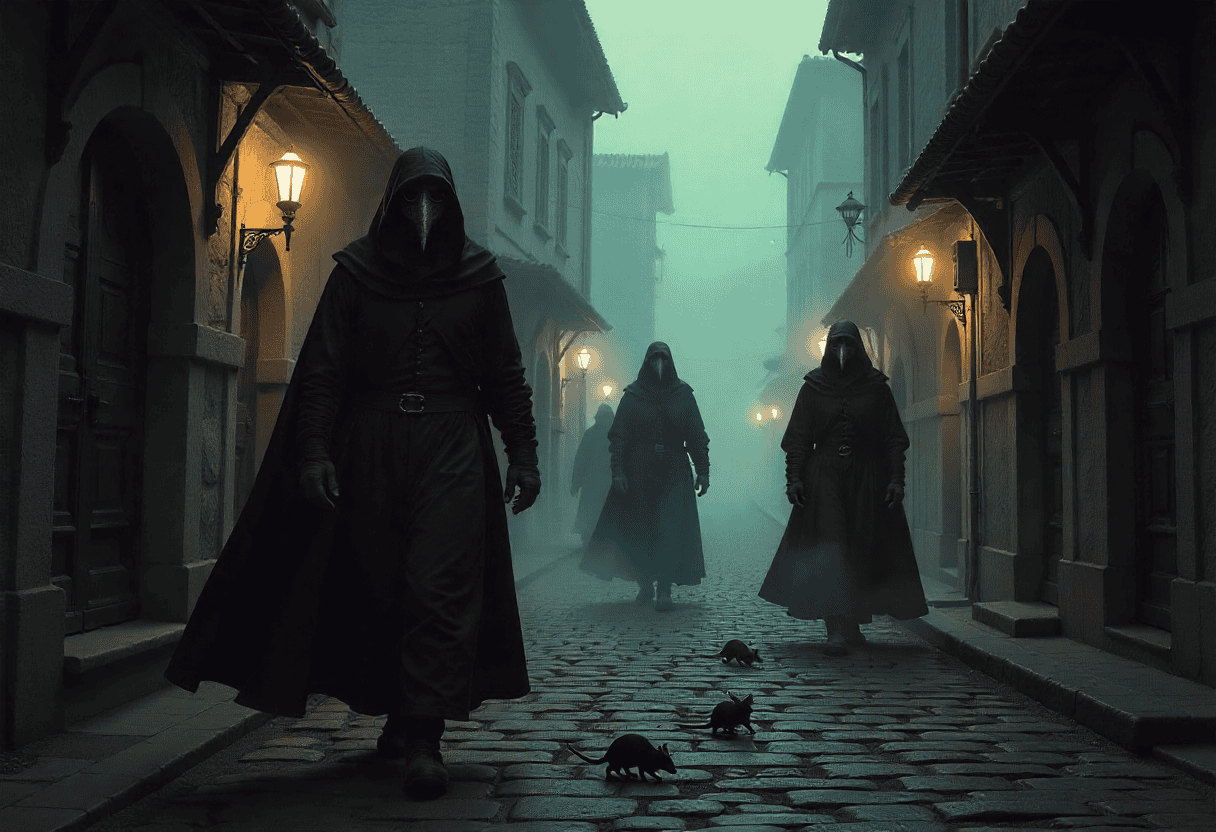

Du kennst sie aus Horrorfilmen, von Karnevalspartys oder aus düsteren historischen Darstellungen: Die unheimlichen Gestalten mit den langen Vogelschnäbeln, die wie Sensenmann-Varianten durch mittelalterliche Gassen wandeln. Diese Schnabelmasken waren nicht nur gruselige Kostüme – sie waren überlebenswichtige Schutzausrüstung von Ärzten, die sich dem tödlichsten Feind der Menschheitsgeschichte entgegenstellten: der Pest.

Wenn der Tod durch die Straßen geht

Die Pest – oder der „Schwarze Tod“, wie sie im 14. Jahrhundert genannt wurde – war mehr als nur eine Krankheit. Sie war ein Weltuntergang in Zeitlupe. Zwischen 1347 und 1353 löschte sie ein Drittel der europäischen Bevölkerung aus. Ganze Städte wurden zu Geisterstädten, Familien starben innerhalb weniger Tage aus, und die Überlebenden wussten nicht, ob sie am nächsten Morgen noch atmen würden.

In dieser Apokalypse brauchte es mutige Menschen, die sich der Seuche entgegenstellten. Die sogenannten „Pestärzte“ waren oft die Einzigen, die Kranke behandelten, wenn alle anderen geflohen waren. Doch wie schützt man sich vor einem unsichtbaren Killer, den niemand versteht?

Die Geburt der Schnabelmaske

Die charakteristische Pestmaske entstand nicht im finsteren Mittelalter, sondern erst im 17. Jahrhundert – als die Medizin bereits deutlich fortgeschrittener war. Der französische Arzt Charles de Lorme erfand 1619 diese gespenstische Schutzausrüstung, die schnell zum Standard für Pestärzte in ganz Europa wurde.

Das komplette Kostüm war beeindruckend und furchteinflößend zugleich: Ein bodenlanger, gewachster Ledermantel in Schwarz oder Braun, Handschuhe, ein breitkrempiger Hut und natürlich die berühmte Maske mit dem langen, vogelartigen Schnabel. Die Ärzte trugen außerdem einen langen Stock – nicht als Wanderstab, sondern um Patienten untersuchen zu können, ohne sie direkt berühren zu müssen.

Was steckte im Schnabel?

Der markante Schnabel war nicht nur optischer Effekt. Er erfüllte einen sehr praktischen Zweck, auch wenn dieser auf einem Irrtum beruhte. Die Ärzte füllten den hohlen Schnabel mit stark duftenden Substanzen: getrockneten Blumen, Gewürzen, Kräutern wie Lavendel, Rosmarin und Thymian, oder sogar mit Knoblauch und zerstoßenen Edelsteinen.

Der Grund dafür lag in der damals herrschenden Miasma-Theorie. Die Menschen glaubten, Krankheiten würden durch „schlechte Luft“ – sogenannte Miasmen – übertragen. Diese giftigen Dämpfe sollten vor allem in der Nähe von Sümpfen, Friedhöfen oder verfaulenden Kadavern entstehen. Die aromatischen Substanzen im Schnabel sollten die schädlichen Dünste neutralisieren und den Arzt vor Ansteckung schützen.

Zufällig richtig liegen

Ironischerweise funktionierte diese Schutzmaßnahme teilweise tatsächlich – allerdings aus völlig anderen Gründen, als die Ärzte dachten. Die Pest wird hauptsächlich durch Flöhe übertragen, die auf Ratten leben. Die starken Düfte in den Schnabelmasken hielten zwar keine „bösen Luftgeister“ fern, dafür aber Ungeziefer wie Fliegen und andere Insekten.

Noch wichtiger war vermutlich der psychologische Effekt: Die imposante Erscheinung hielt Menschen auf Distanz. In einer Zeit, als noch niemand wusste, dass Krankheiten durch Tröpfcheninfektion übertragen werden können, war jeder Meter Abstand überlebenswichtig.

Mehr als nur ein Kostüm

Die Pestärzte waren nicht nur medizinische Helfer – sie wurden zu einer Art öffentlicher Dienstleister in Krisenzeiten. Sie führten Totenscheine aus, dokumentierten Krankheitsfälle für die Behörden und kümmerten sich um administrative Aufgaben rund um die Seuche. Manche waren nicht einmal ausgebildete Ärzte, sondern einfache Handwerker oder Kleriker, die sich dieser gefährlichen Aufgabe stellten.

Ihre Bezahlung war entsprechend hoch – schließlich riskierten sie ihr Leben. Gleichzeitig wurden sie oft mit Misstrauen betrachtet. Menschen in Extremsituationen suchen nach Schuldigen, und die unheimlich aussehenden Pestärzte mit ihren Rabenmasken eigneten sich perfekt als Sündenböcke.

Das Ende einer Ära

Mit fortschreitender medizinischer Erkenntnis verschwanden die Schnabelmasken allmählich. Im 18. Jahrhundert begriffen Ärzte langsam, dass die Pest nicht durch schlechte Luft, sondern durch andere Mechanismen übertragen wurde. Quarantänemaßnahmen und verbesserte Hygiene erwiesen sich als wirksamere Schutzmaßnahmen als aromatische Kräuter im Vogelschnabel.

Die letzte große Pestepidemie in Europa fand 1720 in Marseille statt. Danach verschwand die Krankheit weitgehend aus dem europäischen Alltag – und mit ihr die gespenstischen Gestalten, die jahrhundertelang das Bild medizinischer Hilfeleistung geprägt hatten.

Vermächtnis der Vogelärzte

Heute wirken die Schnabelmasken wie bizarre Relikte aus einer anderen Zeit. Doch sie erinnern uns daran, wie Menschen schon immer versucht haben, sich gegen unsichtbare Bedrohungen zu schützen – mit dem Wissen und den Mitteln, die ihnen zur Verfügung standen.

Die Pestärzte zeigten Mut in einer Zeit unvorstellbaren Schreckens. Sie irrten sich zwar in der Ursache der Krankheit, aber ihre Bereitschaft, Kranken zu helfen, wenn alle anderen flohen, verdient Respekt. Ihre gespenstischen Masken sind nicht nur Symbol mittelalterlicher Unwissenheit, sondern auch Zeugnis menschlichen Mutes im Angesicht des Unbekannten.

In einer Zeit, in der wir wieder erlebt haben, wie schnell sich eine Pandemie ausbreiten kann, erscheinen uns diese historischen „Schutzanzüge“ vielleicht gar nicht mehr so fremd. Der menschliche Instinkt, sich zu schützen und anderen zu helfen, hat sich nicht geändert – nur unsere Mittel sind besser geworden.