Der Tod ist universell, doch wie Menschen mit ihm umgehen, könnte unterschiedlicher nicht sein. Während du vielleicht an stille Friedhöfe und schwarze Kleidung denkst, tanzen anderswo Familien mit ihren Verstorbenen oder lassen sie von Geiern in den Himmel tragen.

Diese vier Bestattungsrituale zeigen, wie kreativ und tiefgreifend der menschliche Umgang mit der Sterblichkeit sein kann – und dass der Tod nicht überall das Ende bedeutet, sondern oft nur den Beginn einer anderen Art des Daseins.

Die Himmelsbestattung in Tibet: Letzte Großzügigkeit auf 4.000 Metern

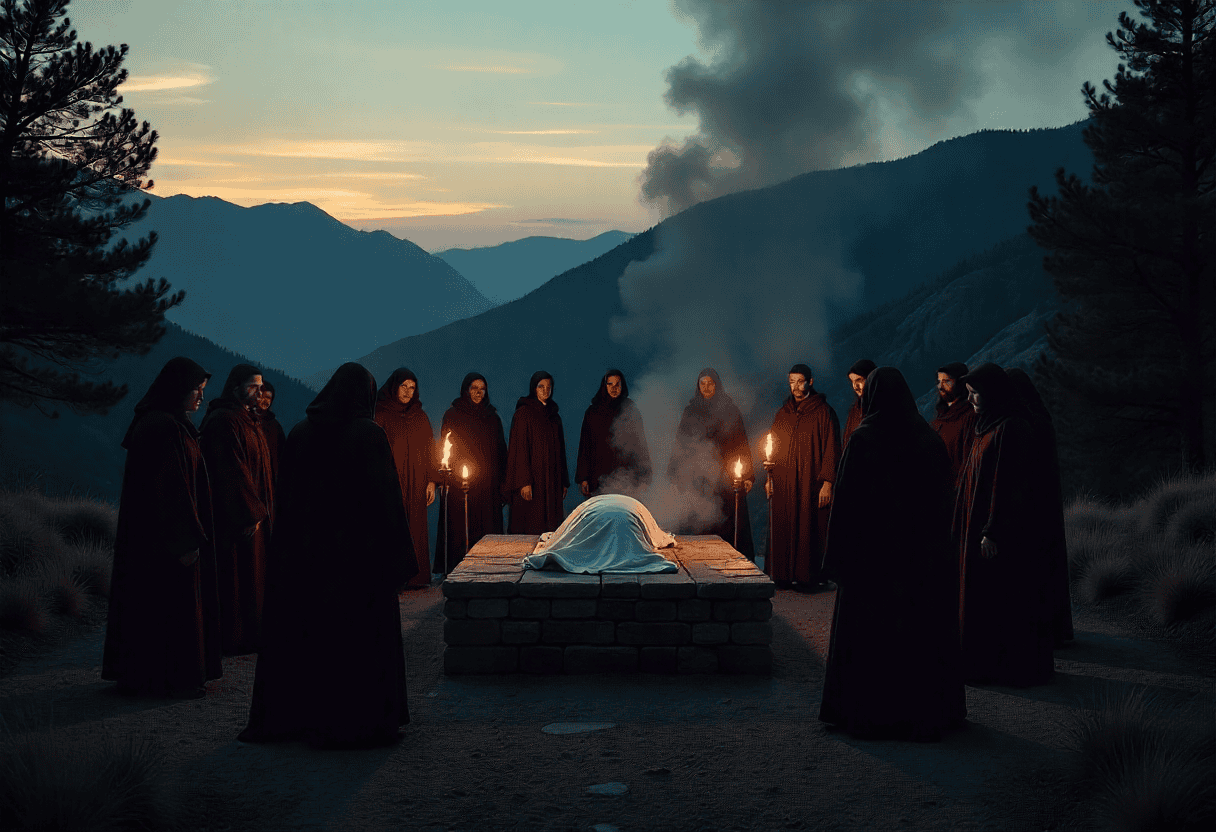

Wenn die Morgensonne über die tibetischen Hochebenen steigt, beginnt eines der außergewöhnlichsten Rituale der Welt. Bei der Himmelsbestattung wird der Verstorbene nicht begraben oder verbrannt – er wird den Geiern überlassen.

Was zunächst schockierend klingen mag, hat in Tibet eine jahrtausendealte Tradition. Die Realität der Hochebene macht andere Bestattungsformen schwierig: Der Boden ist oft steinhart gefroren, Brennholz für Kremationen ist kostbar und rar.

Doch die Himmelsbestattung ist weit mehr als eine praktische Lösung. Im tibetischen Buddhismus gilt der Körper nach dem Tod als leere Hülle. Die Seele hat ihn bereits verlassen und ist auf dem Weg zur Wiedergeburt. Den Körper den Geiern zu überlassen wird als letzter Akt der Großzügigkeit verstanden – eine finale Gabe an andere Lebewesen.

Die Zeremonie selbst folgt strengen Regeln. Speziell ausgebildete Ritualmeister zerlegen den Körper nach traditionellen Methoden. Die Familie darf nicht zuschauen, denn der Moment gehört allein dem Verstorbenen und den Geiern, die in der tibetischen Kultur als heilige Boten gelten.

Für Außenstehende mag diese Praxis befremdlich wirken. Doch sie spiegelt eine Philosophie wider, die den Tod nicht als Tragödie sieht, sondern als natürlichen Übergang – und den menschlichen Körper als Teil eines größeren Kreislaufs.

Hängende Särge: Wenn die Seele fliegen lernen soll

Hoch oben in den Felswänden der philippinischen Berge und der chinesischen Klippen baumeln sie: kunstvoll gefertigte Holzsärge, die wie vergessene Schätze an den steilen Wänden hängen. Was aussieht wie eine waghalsige Bestattung, ist tatsächlich eine durchdachte spirituelle Praxis.

Die Igorot-Völker auf den Philippinen praktizieren diese Form der Bestattung seit über 2.000 Jahren. Ihre Überzeugung: Die Seele des Verstorbenen soll sich frei bewegen können. Unter der Erde würde sie „ersticken“ – hoch oben an den Klippen kann sie hingegen ungehindert zwischen Himmel und Erde wandeln.

Die Särge herzustellen und zu platzieren ist eine Kunst für sich. Oft beginnt ein Mann schon zu Lebzeiten damit, seinen eigenen Sarg zu schnitzen. Die Installation an der Felswand ist eine gefährliche Kletterpartie, die nur die erfahrensten Bergsteiger des Dorfes übernehmen.

Ähnliche Traditionen findest du im südlichen China, wo entlang des Jangtse-Flusses noch heute hängende Särge aus der Zeit vor über 3.000 Jahren zu sehen sind. Manche hängen so hoch, dass Archäologen bis heute rätseln, wie sie dort hingebracht wurden.

Diese Bestattungsform zeigt: Der Tod bedeutet nicht das Ende der Bewegung, sondern den Beginn einer anderen Art der Reise. Die Verstorbenen werden nicht von der Erde verschluckt, sondern schweben zwischen den Welten – ein poetisches Bild für das Leben nach dem Tod.

Famadihana in Madagaskar: Das fröhlichste Wiedersehen der Welt

Alle fünf bis elf Jahre verwandeln sich die Friedhöfe Madagaskars in Tanzflächen. Beim Famadihana-Ritual holen Familien ihre verstorbenen Angehörigen aus den Gräbern, wickeln sie in frische Seidentücher und feiern mit ihnen.

Was für Außenstehende surreal anmuten mag, ist für die Malagasy völlig selbstverständlich. Der Tod trennt nicht wirklich – er verändert nur die Art der Beziehung. Die Verstorbenen bleiben Teil der Familie und haben ein Recht darauf, über die wichtigsten Ereignisse informiert zu werden.

Bei der Zeremonie wird den Toten von Hochzeiten, Geburten und Erfolgen berichtet. Kinder lernen die Namen ihrer Urgroßeltern, während Musik spielt und getanzt wird. Die Atmosphäre ist festlich, nicht trauernd. Schließlich sieht man sich ja wieder.

Nach dem ausgelassenen Fest werden die Verstorbenen in neue, kostbare Seidenstoffe gehüllt und kehren ins Grab zurück – bis zum nächsten Famadihana. Diese Rotation stärkt den Zusammenhalt zwischen den Generationen und macht deutlich: Familie endet nicht mit dem Tod.

Das Ritual kostet die Familien oft ihre Ersparnisse, denn die Seidentücher sind teuer und das Fest aufwendig. Doch diese Investition gilt als wichtiger als jede andere – schließlich geht es um die Beziehung zu den Ahnen, die das Leben der Lebenden beschützen und leiten.

Fantasiesärge aus Ghana: Der Tod als Kunstwerk

In den Werkstätten von Accra entstehen die farbenfrohsten Särge der Welt. Ghanaische Kunsthandwerker erschaffen Meisterwerke in Form von überdimensionalen Handys, Bierflaschen, Autos oder Fischen – je nachdem, was das Leben des Verstorbenen am besten repräsentiert.

Ein Fischer bekommt einen Sarg in Fischform, ein Pilot ein Flugzeug, eine Lehrerin vielleicht einen riesigen Bleistift. Diese „Abebuu Adekai“ – wie sie auf Ga heißen – sind weit mehr als nur Särge. Sie sind Kunstwerke, die das Leben des Verstorbenen feiern und seine Persönlichkeit für die Ewigkeit konservieren.

Die Tradition begründete Kane Kwei in den 1950er Jahren, als er einen Sarg in Form einer Adlerfigur schnitzte. Heute ist sein Enkel Eric Adjetey Anang einer der bekanntesten Sargkünstler Ghanas. Seine Werke stehen in Museen weltweit – doch ihre wahre Bestimmung erfüllen sie erst bei den Beerdigungen.

Eine ghanaische Beerdigung mit Fantasiesarg ist ein gesellschaftliches Ereignis. Die Familie zeigt damit ihren Respekt vor dem Verstorbenen und ihre eigene gesellschaftliche Stellung. Je aufwendiger und kunstvoller der Sarg, desto größer die Ehre für den Toten.

Diese Tradition macht etwas Wichtiges deutlich: Der Tod muss nicht grau und trostlos sein. Er kann bunt, kreativ und lebensfroh gefeiert werden – als Höhepunkt eines gelebten Lebens, nicht als dessen trauriges Ende.

Wenn Kulturen sprechen

Diese vier Bestattungsrituale zeigen eine grundlegende Wahrheit: Wie eine Kultur mit dem Tod umgeht, verrät viel über ihre Sicht auf das Leben. Während manche Gesellschaften den Tod als Abschied verstehen, sehen andere ihn als Übergang, Transformation oder sogar als Grund zum Feiern.

Die tibetische Himmelsbestattung lehrt Loslassen und Großzügigkeit. Die hängenden Särge sprechen von Freiheit auch nach dem Tod. Das madagassische Famadihana zeigt, dass Familie stärker ist als der Tod. Und die ghanaischen Fantasiesärge beweisen, dass Individualität den letzten Atemzug überdauern kann.

Vielleicht ist das die wichtigste Erkenntnis: Es gibt nicht den einen richtigen Umgang mit der Sterblichkeit. Jede Kultur findet ihre eigene Art, dem Tod Bedeutung zu geben – und damit letztendlich auch dem Leben selbst.